當外貿企業(yè)制定了新的業(yè)績目標或者感覺自己的業(yè)績不好時,通常第一步會做的就是提升線索數(shù)量,即獲客,這幾乎是所有外貿企業(yè)都會花大力投入的方向。常用幾種獲客方式,比如線上營銷、參加展會、購買數(shù)據(jù)、自己開發(fā)等等。

隨著競爭加劇,很多企業(yè)都感受到了獲客越來越難,而且成本逐年提升,效果好像卻越來越不明顯。今年突發(fā)的新冠疫情,不僅阻礙了國際貿易,也讓線下展會全部取消或延期。也因為如此,外貿老板們對線上營銷的關注度再創(chuàng)新高。

經常會聽到有外貿老板問,“什么獲客方式最好呢?是做自建站,在谷歌、Facebook上投入營銷?還是在阿里巴巴平臺上投P4P?我要不要去參加線上廣交會?或者還有沒有其他新的獲客方式?”有這樣的疑問是因為各種獲客效果難以評估,因為每種獲客方式的投入、有效期限和獲客結果都有較大差別。一個獲客方式,怎么算是效果好?怎么算是差?

今天就和大家分享一個

在B2B領域非常好用的公式

銷售額 =

線索數(shù)量 X 轉化率 X 客單價 X 客單量

這個公式可以用于從各個指標的維度對外貿業(yè)務進行診斷。

比如想提升銷售額,可以來評估一下過往幾年,獲得的線索數(shù)量夠不夠(注意,只是線索而不是合作的客戶數(shù)量);

如果線索很多,轉化率低,那就可以想辦法去提升業(yè)務員對于客戶的判斷能力和銷售能力;

如果是客單價低,那就需要培養(yǎng)中大型的客戶;

如果是客單量低,就是老客戶返單不足,需要加強對老客戶的管理。

言歸正傳,我們通過銷售額公式,就可以把獲客方式做橫向對比。

比如一個公司,客戶線索的轉化率是1%,客單價是5萬,每年一個客戶客單量平均是1.5單。

獲客方式A:每年投入10萬,可以獲得100個客戶線索。

臨界線索數(shù)量 =

100000 / (1% x 50000 x 1.5)= 133.3

也就是說獲客方式A每年至少要能夠產出134個客戶線索,才算不虧,想要賺錢,客戶線索就要超過134個,而獲客方式A過往的獲客數(shù)據(jù)是100個線索,明顯投入這個獲客方式是賠錢的。

可能有人會說,我們公司不同渠道來的客戶線索,轉化率不一樣,客戶質量也不一樣。那怎么評估呢?也是用這個公式:

獲客方式B:每年投入5萬,可以獲得1000個客戶線索,轉化率是0.3%,客單價是3萬,每年一個客戶的客單量平均是1.5單。

臨界線索數(shù)量 =

50000 / (0.3% x 30000 x 1.5)= 370.3

也就是說獲客方式B,雖然看起來轉化率比較低,但是因為量比較大,只要獲得371個線索,就是劃算的,而這個獲客方式每年可以提供1000個線索,相比獲客方式A而言,B的效果更好一些(這里的例子不考慮人工成本,如果需要評估跟進方式A 100個線索和方式B 1000個線索所需要的人工成本影響,需要用利潤方式評估,凈利潤=毛利潤-費用)。

公式很簡單,用法也很靈活,那么問題來了,我怎么知道哪些客戶是A來的,哪些客戶是B來的?這兩個渠道的轉化率是多少?客戶返單多少次?如果這些都需要統(tǒng)計的話,得需要多請好幾個助理吧?道理都懂了,但是好像公式用不起來的樣子……

其實有個簡單獲得全部數(shù)據(jù)的方式,而且還不要去做額外的統(tǒng)計和數(shù)據(jù)整理,這個方式就是OKKI。

OKKI不僅可以統(tǒng)一管理所有銷售線索,還能夠通過手工選擇+人工智能自動錄入的方式記錄每個線索的來源。

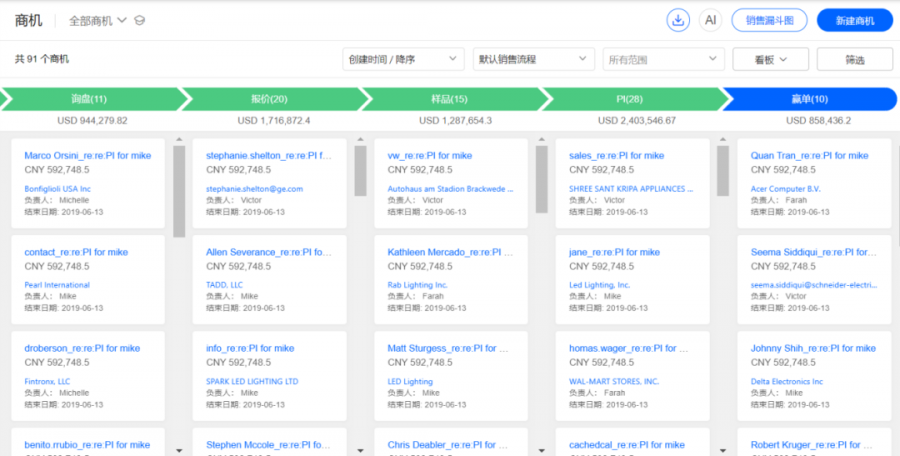

隨著客戶合作意向的增強,銷售線索在OKKI中轉化為私海客戶,再生成每一個商機,管理好客戶的每次一銷售機會。當銷售完成,這個商機拖入“贏單”,就會計入業(yè)績,如果這個商機輸單了,OKKI也會記錄輸單原因,便于外貿企業(yè)復盤和改善。

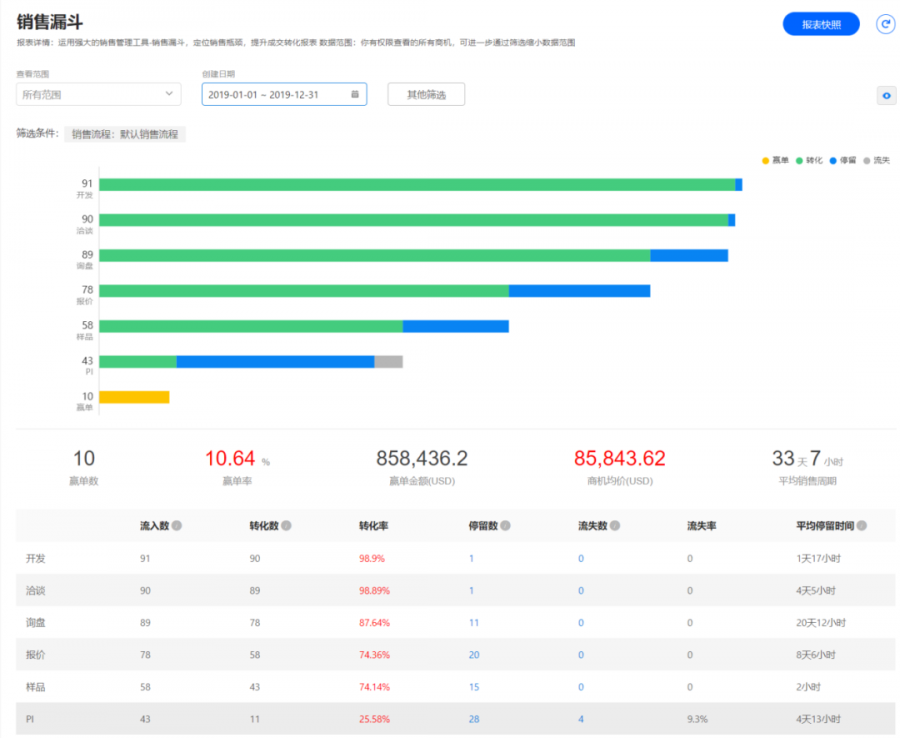

因為所有線索都能沉淀下來,在OKKI商機模塊額統(tǒng)計中就會形成銷售漏斗,讓管理者不僅了解從線索到訂單的轉化率(贏單率),還能看到每個銷售階段的轉化率,做精細化管理。

每個客戶的所有商機都沉淀下單,客單量就有了,每個訂單的平均金額也很容易算出,所有的數(shù)據(jù)都呈現(xiàn)出來了,外貿企業(yè)評估每種獲客方式就變得非常輕松。